ら・べるびぃ予防医学研究所で顧問を務める安田寛(薬学博士)の本が出版されました。

Imbalances of Body Minerals in Children with Autism

ー自閉症児の体内ミネラルの不均衡ー

安田の長年にわたる亜鉛と自閉症児に関する研究の集大成です。

本は英語で書かれたものすが、ご興味のある方はAmazonからお求めいただけます。

概略

自閉症スペクトラム障害(自閉症)や注意欠陥/多動性障害(ADHD)などの神経発達障害と診断される子どもの割合は、ここ数十年で増加しています。例えば、自閉症は50人に1人の割合で子どもに診断されています。

本書の研究論文は、特に0-3歳の自閉症障害のある子どもたちにおける、必須ミネラルである「亜鉛とマグネシウム」の欠乏と一部の有害金属の負荷に注目しています。これは、神経発達障害とその治療において「乳児期の時間枠」または「人生最初の1,000日(受胎後1000日)」と呼ばれる重要な期間の存在を示しています。

第1章では、安田らが1,967人の自閉症児(0-15歳の男児1,533人、女児414人)の毛髪中の亜鉛濃度を調べたメタロミクス研究の結果を示し、584人(29.7%)が亜鉛欠乏症に苦しんでいることを実証しています。0-3歳の乳幼児グループにおける亜鉛欠乏の割合は、男児で43.5%、女児で52.5%と推定されています。これらの発見は、乳幼児期の亜鉛欠乏が自閉症の病因にエピジェネティックに寄与していること、そして栄養学的アプローチがその予防と治療に新たな希望をもたらす可能性があることを示唆しています。

第2章では、自閉症障害のある1,967人の子どもたちの毛髪中の26種類の微量元素濃度を調べています。584人(29.7%)が亜鉛、347人(17.6%)がマグネシウム、114人(5.8%)がカルシウムで欠乏していることがわかりました。他の必須金属では2.0%以下でした。ミネラル欠乏の発生率は0-3歳の乳幼児で高く観察されました。一方、339人(17.2%)がアルミニウム、168人(8.5%)がカドミウム、94人(4.8%)が鉛の高負荷に苦しんでおり、水銀とヒ素の負荷は2.8%以下でした。これらの発見は、乳幼児期の亜鉛とマグネシウムの欠乏や有害金属の負荷が、自閉症障害の環境要因としてエピジェネティックに主要な役割を果たしているように見え、メタロミクスアプローチが神経発達障害の早期スクリーニングと予防につながることを示唆しています。

第3章では、1,967人の自閉症児(0-15歳の男児1,533人、女児414人)のメタロミクス研究の結果をまとめ、乳幼児期のミネラルバランスの乱れ(亜鉛とマグネシウムの欠乏、アルミニウム、カドミウム、鉛、水銀、ヒ素などの有害金属の高負荷)の自閉症の病因におけるエピジェネティックな役割についての最近の理解の進展を議論しています。したがって、メタロミクス分析は自閉症児の早期評価と介入に有用であると期待されています。重度の亜鉛とマグネシウムの欠乏、有害金属の負荷、ナトリウム/カリウムのアンバランスなど、様々なミネラルバランスの乱れに苦しむ個人の典型的な自閉症メタローム・プロファイルが図で示されています。

第4章では、77組の子供/母親ペアのボランティアグループを対象とした別のメタロミクス研究論文を報告しています:「乳幼児/子どもとその母親における有害金属負荷の評価のためのメタロミクス分析:早期評価と介入が不可欠」が引用されています。子どもの水銀濃度は母親と同程度で、子どもと母親の間に高度に有意な密接な相関が観察されました。鉛、カドミウム、アルミニウムについては、子どもの平均蓄積レベルは母親の約3倍高く、一部の個人、特に乳幼児では母親の数十倍高いレベルでした。対照的に、亜鉛やマグネシウムなどの一部の必須金属は母親よりも有意に低く、29人(37.7%)の子ども被験者が亜鉛欠乏と推定されました。さらに、子どもたちにおいて亜鉛と鉛の間(r = -0.267、p = 0.019)、マグネシウムとヒ素の間(r = -0.514、p = 0.0001)に有意な逆相関が観察されました。乳幼児における有害金属の高負荷と拮抗作用のある必須金属の欠乏は深刻な懸念事項であり、そのような被験者に対する早期評価と介入が彼らの神経発達と健康に有益であると考えられます。

第5章では、2,550人の自閉症児を対象とした最近のメタロミクス研究に基づく展望論文「神経発達障害の早期評価と個別化介入のためのメタロミクス分析」(2022年発表)を引用しています。この総説論文は、メタロミクス研究の決定的な発見をまとめ、神経発達障害の病因における乳幼児期/胎児期の様々なミネラルバランスの乱れ(亜鉛とマグネシウムの欠乏、有害金属の負荷だけでなく一部の必須金属の過剰)のエピジェネティックな役割についての理解を深めています。個々の子どもにおける様々なミネラルバランスの乱れ(または恒常性の乱れ)の早期評価と介入が、近い将来、神経発達障害および併存する免疫障害の証拠に基づく個別化治療への道を開くことを期待しています。

付録

第6章「乳幼児と高齢者は亜鉛欠乏になりやすい」

亜鉛のヒトの健康にとっての重要性は1960年代初頭から認識されていますが、今日、先進国では亜鉛欠乏についてあまり懸念されていません。この研究では、28,424人の日本人被験者(女性18,812人、男性9,612人)の毛髪中の亜鉛濃度を測定し、1,754人(6.17%)が対照参照範囲の2標準偏差(86.3 ppm)以下の亜鉛濃度を示し、亜鉛欠乏症と判定されました。成人の亜鉛欠乏の有病率は加齢とともに増加し、80代で最大19.7%に達し、90歳以上では3.4%に減少しました。0-4歳の乳幼児における亜鉛欠乏の割合は、男児で36.5%、女児で47.3%でした。これらの発見は、乳幼児と高齢者が亜鉛欠乏になりやすいこと、そして亜鉛欠乏への介入が正常な人間の発達、健康、長寿にとって必要であることを示唆しています。

第7章「有害金属の2つの年齢関連蓄積プロファイル」

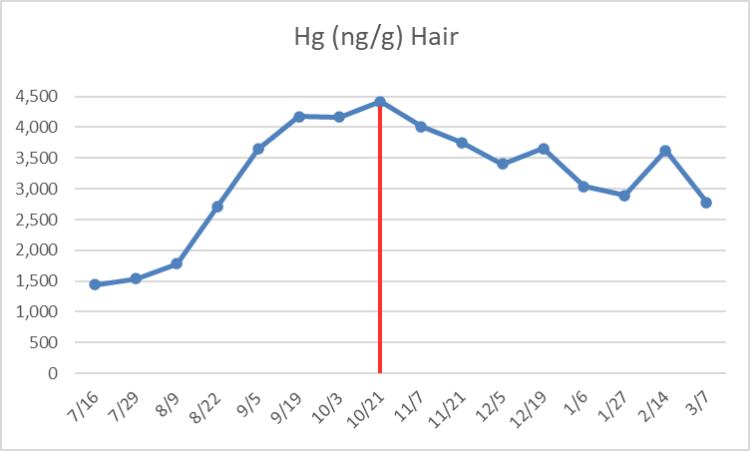

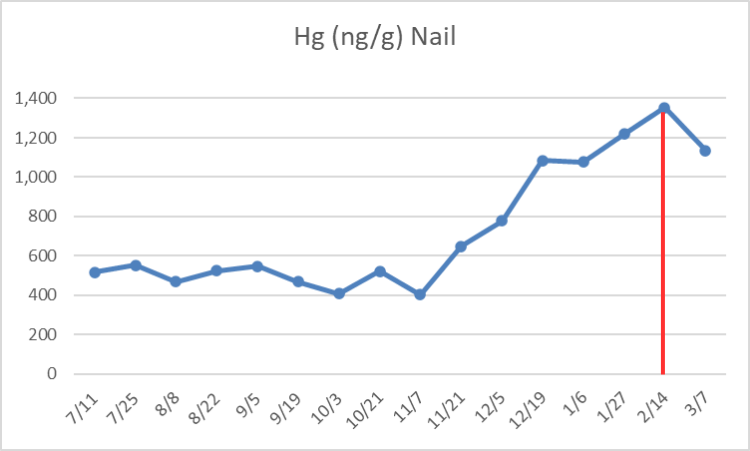

乳幼児から高齢者までの28,424人の日本人被験者の毛髪サンプルにおける5種類の有害金属濃度をICP-MSで測定しました。毛髪の水銀濃度は、両性において高度に有意な年齢相関増加(r = 0.341、p 女性)を示しています。ヒ素も水銀と同様の蓄積プロファイルを示し、成人における年齢依存性と性差が見られました。対照的に、カドミウム、鉛、アルミニウムは別のタイプの蓄積プロファイルを示しました:両性において0-3歳の乳幼児で最も高い負荷レベルが観察されました。さらに、カドミウムは高齢女性に蓄積する特性を持ち、年齢依存性(r = 0.134、p 男性)が見られました。これらの発見は、有害金属がその蓄積プロファイルに基づいて2つの家族に分類されること、そして成人で年齢依存的に蓄積する水銀、ヒ素、カドミウムの3元素が加齢過程で役割を果たし、それらの高負荷が加齢の加速につながる可能性があることを示唆しています。加齢の分子的・細胞的メカニズムのさらなる理解は、高齢者の医療ケアを改善するだけでなく、加齢プロセスを遅らせるための実現可能な解決策を見出す希望をもたらす可能性があります。