未病とは自覚症状も他覚症状も無く、一応健康であるが、病気に近い健康状態を言います。

未病の伝統的な考え方は、自覚症状があるが検査結果に出ない場合、または検査結果は出るが自覚症状が無い場合の両方を未病としております。

しがし、自覚症状が出なくても末期癌の場合もあり、かつ、検査結果が出なくても自覚症状があることは検査方法の問題である場合があり、あるいは検査方法が未開発の場合もあります。

人は、病気になって初めて慌てて治療に医師の門をたたきます。

しかし、病気の前兆はあります。

特に現代は検査方法の発達により、かなり前から病気の兆候を掴むことができます。その段階で病気を防げたら理想です。

どうすれば未病管理のはできるのでしょうか?

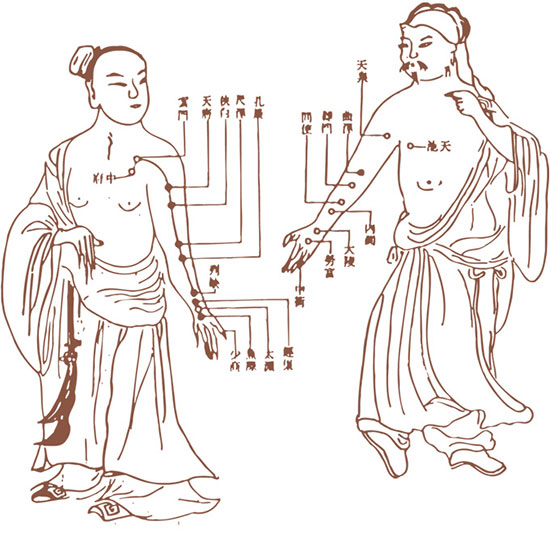

東洋医学の治療理念は、病的状態を体全体の歪みとしてとらえ、これを全体的に補正することで成立しています。

正常状態を歪みのない原点とすると、患者の病的状態を修正するのに、どちらの方向に向ければよいのかという判断が重要になってきます。

したがって、病人の呈する状態がどの位置にあるかを決定して漢方薬を運用するうえで、陰陽・虚実・寒熱といった相対的な指標が役に立つのです。

つまり、未病を治す東洋医学の基本は、心身全体の調和を計り、生体防御能や自然治癒力を 高めることで、これは全ての病気の予防法の原則といえます。

漢方薬や健康食品が 最も効果を発揮するのは、この「未病」の段階で病気を予防する場合です。

加齢とともに新陳代謝や血液循環は悪くなり、抵抗力や治癒力が低下してきます。

東洋医学では、気血水の量の不足や巡りの停滞を改善することが未病の治療として重視されています。

日頃から、血液循環や新陳代謝を良くし、免疫力や抗酸化力を高めるような健康食品を摂取することが病気の予防につながるのは、これらが気血水の量の不足や巡りの停滞を改善して未病を治す効果があるからです。

病気は健康なうちから既に始まっているって、ご存知でしたか?

病院の医療システムは、あくまでも病気の中盤以降に役立つ療法です。

自覚症状はなくても検診で異常が出る、検診で異常がなくても自覚症状がある、それが未病です。

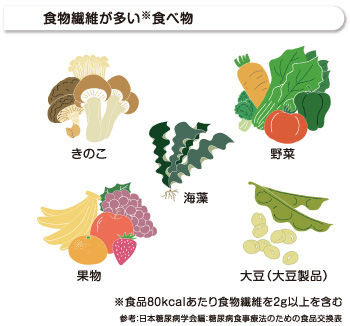

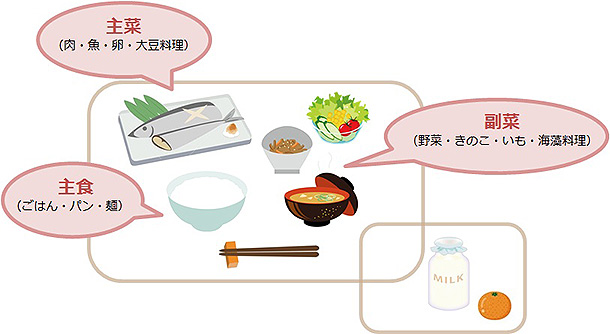

真の健康は、未病と向き合うことから始まります。未病をもっと知っていただくための食材を紹介します。

免疫力UP食材

日本では、あまり知られていないかもしれませんが、”第7の栄養素”と言われている”ファイトケミカル”が注目されています。

◆”ファイトケミカル”とは? → 植物が自らを守るためにつくり出した天然成分です。

数は一万種類以上あると言われています。例:ポリフェノールやカロテン、イソフラボンなど野菜や果実に含まれていて身体に良いとされている成分をファイトケミカルと呼びます。

★発ガン物質の抑制作用⇒グルコシノレート

ファイトケミカルの分類と種類

カロチノイド系ファイトケミカル/βカロチンなどは600種類もある。オレンジ色でβカロチンが豊富。また、人参、カボチャ、トマト、豆(大豆・緑豆等)、サツマイモなど、心臓病、脳卒中、肺ガン、乳ガン、子宮癌、直腸癌、前立腺ガン等のガン抑制効果。コレステロール値の低下、免疫力向上。

フラボノイド群/5000種類以上が知られている・抗酸化作用・抗ガン・抗炎症・抗アレルギー作用。

アルカロイド/免疫システムの強化・ピーナツ。アントシアニン/ポリフェノールで青い花の色を持っている色素。サツマイモ、ブルーベリー、ブドウ。

イソフラボン系/大フラボノイド群:、大豆・緑豆。女性ホルモンのように働き乳ガンや更年期障害、骨粗鬆症を防ぐ。更年期の自律神経失調症の予防。

カテキン系お茶、リンゴやチェリー、梨・抗酸化作用。

サポニン/脂質の代謝を促進し、コレステロール値を低下させ、中性脂肪を安定化させる。高脂血症の改善に役立つ。腫瘍細胞の増殖を抑制。大豆・緑豆等の豆類やインゲン豆、ひよこ豆、レンズ豆、ニンニク、玉葱に含有する。セサミノール/過酸化脂質を抑制し、細胞の老化を防止する。抗ガン効果の発揮。胡麻油、米胚芽。

written by Yasuno(ら・べるびぃ予防医学研究所:中国医師・臨床検査技師)